「また塗布量がズレてる…」「今日の担当者によって仕上がりが違う…」。

こんにちは、工場自動化の技術コンサルタント、村上です。

17年間、製造現場の自動化に携わる中で、こうした微量塗布の課題に何度も直面してきました。

手作業による接着剤やコーティング剤の塗布は、長年の経験と勘が頼りです。

しかし、製品の小型化・高密度化が進む現代において、その限界は明らかです。

品質のばらつき、歩留まりの悪化、そして何より「熟練者でなければできない」という属人化のリスクは、企業の成長を妨げる大きな壁となります。

私自身、過去にディスペンサの選定を誤り、不良の山を築いてしまった苦い経験があります。

だからこそ、カタログスペックだけでは見えない「現場で本当に使える技術」の重要性を誰よりも痛感しています。

この記事では、そんな現場のジレンマを解決する切り札として注目される「ジェットディスペンサ」について、その実力と導入のリアルを私の経験も交えながら徹底的に掘り下げます。

手作業の限界を感じている全ての技術者の方へ、品質と生産性を劇的に向上させるための具体的なヒントをお届けします。

微量塗布の現場課題:なぜ手作業では限界なのか?

製造ラインにおける微量塗布は、製品の品質を決定づける重要な工程です。

しかし、そこには多くの「現場あるある」とも言える根深い課題が潜んでいます。

繰り返し精度と歩留まりへの影響

手作業や簡易的な設備では、毎回まったく同じ位置に、同じ量の液剤を塗布することは極めて困難です。

わずかな位置ズレや量の過不足が、そのまま不良品に繋がり、歩留まりを悪化させる直接的な原因となります。

特に数ミリグラム単位の精度が求められる電子部品の製造などでは、この問題はさらに深刻です。

塗布ムラ・過不足・タイミングのズレが招く品質トラブル

「今日の製品は接着が弱い」「コーティングにムラがある」。

こうした品質トラブルの多くは、塗布工程のばらつきに起因します。

手作業では、作業者の体調や集中力によって塗布のスピードや力加減が微妙に変化し、それが塗布ムラや液だれといった不具合を引き起こします。

熟練者頼みの作業と属人化リスク

「この作業は、Aさんしかできない」。

特定の熟練作業者に依存する体制は、一見すると安定しているように見えますが、非常に大きなリスクをはらんでいます。

その人がいなければ生産が止まってしまう「属人化」は、技術の継承を困難にし、組織全体の生産性を低下させます。

「現場あるある」:改善したくても改善できないジレンマ

現場の技術者なら、誰しもが改善の必要性を感じています。

しかし、日々の生産に追われる中で、新しい技術の情報を集めたり、導入を検討したりする時間は限られています。

- どの設備を選べば良いか分からない

- 導入しても使いこなせるか不安

- 投資対効果を説明するのが難しい

こうしたジレンマが、改善への一歩を阻んでいるのです。

私も過去に「とにかく自動化すれば良い」と考え、現場の液剤特性を軽視して設備を選定し、かえって不良率を上げてしまった経験があります。

この経験から、技術の表面的な理解だけでなく、現場の実態に即した選定がいかに重要かを学びました。

ジェットディスペンサとは何か?仕組みと特徴を押さえる

現場の根深い課題を解決する鍵、それが「ジェットディスペンサ」です。

ここでは、その基本的な仕組みと、なぜこれまでの方式と一線を画すのかを解説します。

ノンコンタクト方式の利点とは?

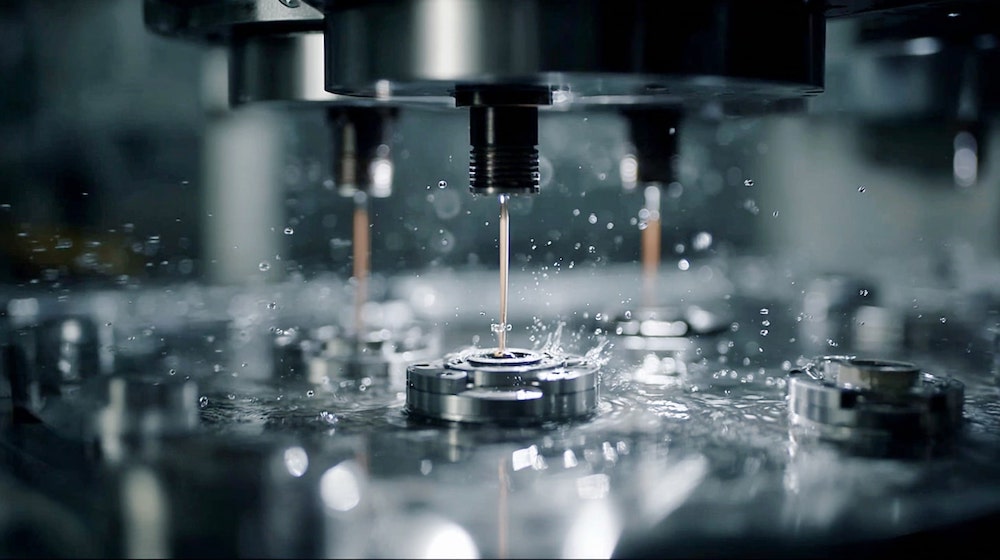

ジェットディスペンサの最大の特徴は、ノズルをワーク(対象物)に接触させることなく、液滴を狙った位置に「飛ばして」塗布する点にあります。

これは「ノンコンタクト(非接触)方式」と呼ばれ、従来のニードル(針)を接触させる方式とは根本的に異なります。

このノンコンタクト方式には、絶大なメリットがあります。

- 高速塗布の実現:ニードルを上下させるZ軸の動きが不要なため、タクトタイムを劇的に短縮できます。

- 凹凸への対応力:ワークの表面に凹凸や段差があっても、接触しないため影響を受けずに正確な塗布が可能です。

- ワークへのダメージ防止:繊細な電子部品や壊れやすいワークに接触してダメージを与えるリスクがありません。

時間圧・容積制御・ピエゾ式…各方式の技術的特性

ジェットディスペンサの心臓部である駆動方式にはいくつかの種類がありますが、現在主流となっているのが「ピエゾ式」です。

これは、電圧をかけると瞬時に変形する「ピエゾ素子」というセラミック部品の動きを利用して、弁を高速で開閉させ、液剤を射出する仕組みです。

ピエゾ式は、他の方式に比べて応答速度が非常に速く、ナノリットル(10億分の1リットル)単位での超微量塗布を高精度にコントロールできるのが強みです。

まさに、現代の精密なモノづくりを支えるための技術と言えるでしょう。

他方式(ニードル式、スクリーン印刷など)との違い

ジェットディスペンサの優位性を理解するために、他の代表的な塗布方式と比較してみましょう。

| 方式 | ジェットディスペンサ | ニードル式ディスペンサ | スクリーン印刷 |

|---|---|---|---|

| 塗布原理 | 非接触(液を飛ばす) | 接触(針で塗る) | 接触(版で転写) |

| 得意なこと | ・高速な点・線塗布 ・凹凸のあるワークへの塗布 | ・汎用性が高い ・比較的安価 | ・広範囲への一括塗布 |

| 苦手なこと | 高粘度すぎる液剤 | ・高速塗布 ・凹凸のあるワーク | ・立体的なワーク ・塗布パターンの変更 |

| Z軸動作 | 不要 | 必要 | 必要 |

| 属人化 | 低い | やや高い | 低い(版の管理は必要) |

このように、ジェットディスペンサは特に「速度」と「三次元的な塗布」において、他の方式を圧倒していることが分かります。

村上の視点:カタログでは見えない「設計思想」の違い

多くのメーカーからジェットディスペンサが販売されていますが、カタログのスペック(最高吐出速度など)だけで選ぶのは危険です。

私が注目するのは、液剤に触れる部分(接液部)のメンテナンス性です。

例えば、ドイツのメーカーは分解・洗浄のしやすさを徹底的に追求したモジュール構造を採用していることが多いですが、これは現場でのダウンタイムを最小限にしたいという設計思想の表れです。

一方で、国内メーカーは特定の液剤に対する安定性を突き詰めた専用設計を提供することがあります。

どちらが良いという話ではなく、自社の生産品目やメンテナンス体制に合わせて、その「設計思想」を見抜くことが重要です。

現場にどう効く?導入効果と定量的インパクト

ジェットディスペンサを導入することで、現場は具体的にどう変わるのでしょうか。

品質、生産性、コストという3つの観点から、その絶大なインパクトを見ていきましょう。

導入による歩留まり改善・品質安定化の実例

ジェットディスペンサは、手作業や接触式ディスペンサで発生しがちだった「量のばらつき」や「位置ズレ」を根本から解決します。

非接触で常に一定量の液剤を正確に塗布できるため、品質が劇的に安定します。

これにより、これまで不良品として扱われていたものが良品となり、歩留まりが直接的に向上します。

タクトタイム短縮と自動化レベルの向上

ジェットディスペンサの最大の武器は、その「速度」です。

1秒間に数百〜千回以上もの液滴を射出できるため、塗布にかかる時間を大幅に短縮できます。

- 1. Z軸の昇降が不要:ワークごとにノズルを上げ下げする必要がありません。

- 2. 液切れ待ちが不要:接触式で必要な、塗布後の「糸引き」を防ぐための待ち時間がありません。

- 3. ロボットとの連携:高速なロボットアームと組み合わせることで、自動化ライン全体の生産性を最大限に引き上げることが可能です。

これにより、これまで塗布工程がボトルネックになっていたラインのタクトタイムを改善し、全体の生産量を増やすことができます。

スキルレス運用による教育コストの低減

「Aさんじゃないとできない」といった属人化からの脱却は、製造現場の長年の夢でした。

ジェットディスペンサは、一度最適な塗布条件を設定すれば、あとはスタートボタンを押すだけで誰でも熟練者と同じ品質を再現できます。

これにより、新人作業員への教育時間が大幅に短縮され、急な欠員が出た場合でも生産を止めずに対応できる、柔軟で強い生産体制を築くことができます。

村上が関わったラインでの改善事例紹介(改善率15%の背景)

私が以前担当した大手自動車部品メーカーの事例が、その効果を如実に示しています。

その現場では、センサー部品へのポッティング(樹脂充填)を手作業で行っており、量のばらつきによる歩留まりの悪化が経営課題となっていました。

そこで私たちが提案したのが、ピエゾ式のジェットディスペンサと画像認識カメラを組み合わせた自動化システムです。

カメラでワークの位置を正確に捉え、ジェットで常に一定量を高速塗布する。

このシンプルな改善により、最終的な歩留まりは15%も改善しました。

この「15%」という数字の裏には、単なる設備投資以上の意味があります。

不良品が減ったことによる材料費の削減、検査工程の工数削減、そして何より、作業者が単純作業から解放され、より付加価値の高い業務に集中できるようになったこと。

これらの相乗効果が、数字以上のインパクトを現場にもたらしたのです。

導入の勘所:失敗しない機種選定と立ち上げ

ジェットディスペンサは魔法の杖ではありません。

その性能を100%引き出すには、自社の現場に合った機種を選び、正しく立ち上げることが不可欠です。

ここでは、私が数々の現場で得た「失敗しないための勘所」をお伝えします。

現場に適したスペックとは?選定時のチェックポイント

カタログに並ぶ数値をただ比較するだけでは、最適な一台は見つかりません。

以下のポイントを、自社の状況に当てはめてチェックしてみてください。

- ✅ 液剤との相性:これが最も重要です。使用する液剤の粘度、比重、硬化条件、フィラー(粒子)の有無などをメーカーに伝え、必ず事前に塗布テストを行いましょう。最近では、これまで難しかった高粘度液剤の塗布に対応した製品も登場しており、技術は日々進化しています。

- ✅ 必要な精度と量:どのくらいの精度(mg単位)で、どれくらいの量(nl単位)を塗布したいのかを明確にします。オーバースペックはコスト増に繋がります。

- ✅ メンテナンスの容易さ:液剤に触れる部品(ノズルやチャンバー)を、現場の作業者が簡単かつ短時間で分解・洗浄・交換できるか。デモ機で実際に試させてもらうのが確実です。

- ✅ 拡張性:将来的に扱う液剤や製品が変わる可能性はありますか?ノズルや設定変更で柔軟に対応できる機種かどうかも見ておきましょう。

「適正な設定」こそが成否を分ける理由

高性能なジェットディスペンサを導入しても、設定が不適切では宝の持ち腐れです。

特にピエゾ式は、電圧のかけ方やパルスの時間といったパラメータ設定が非常に細かく、この調整が吐出の安定性を左右します。

「適正な設定こそが、宝の持ち腐れを防ぐ唯一の道です」

導入時にメーカーの技術者と一緒にとことん条件を詰めることが、その後の安定稼働の鍵を握ります。

液剤の粘度は温度によっても変化するため、季節ごとの設定値の微調整なども視野に入れておく必要があります。

運用・メンテナンス性から見たベンダー選びのコツ

装置そのものの性能だけでなく、「誰から買うか」も非常に重要な選定基準です。

トラブルが発生した際に、迅速に対応してくれるベンダーを選びましょう。

- 国内にサポート拠点や部品センターがあるか?

- 電話やオンラインで気軽に技術相談ができるか?

- 導入後のトレーニング体制は充実しているか?

特に海外メーカーの製品を選ぶ際は、国内の代理店がどこまで技術的なサポートを担ってくれるのかを事前に確認することが不可欠です。

村上の失敗談:設定ミスがもたらした不良の山

恥ずかしながら、私自身の失敗談をお話しします。

若手時代、あるUV硬化樹脂の塗布にジェットディスペンサを導入した際、初期設定をメーカー任せにし、液剤の特性理解を怠ったことがありました。

夏場になり、工場の室温が上昇したことで樹脂の粘度が低下。

設定を変えなかったために吐出量が過剰になり、気づいた時には不良品の山ができていました。

この苦い経験から、私は「技術を現場に適用する」ことの本当の難しさと責任を学びました。

設備を導入して終わりではないのです。その技術を現場で「育てていく」視点が、技術者には求められます。

海外メーカーと国産機の動向比較

ジェットディスペンサ市場は、グローバルな技術競争の舞台です。

ここでは、海外メーカーと国内メーカーのそれぞれの強みと最新動向を比較し、現場目線での選び方のヒントを探ります。

欧州・アジア勢の技術トレンドと競争力

特にドイツに代表される欧州メーカーは、ピエゾ駆動技術のパイオニアであり、最先端の技術開発をリードしています。

彼らの強みは、超高速・超微量といった極限性能の追求と、どんな液剤にも対応しようとする基礎研究の深さにあります。

- Nordson(米国):世界的な接着・塗布装置メーカーで、豊富な製品群とグローバルなサポート体制が強み。

- Vermes Microdispensing(ドイツ):ピエゾ式ジェットの高性能化を牽引する専門メーカー。メンテナンス性の高い設計も特徴。

これらの海外勢は、特に最先端の半導体製造や医療機器分野で高いシェアを誇ります。

国内メーカーの強みと導入支援体制

対する国内メーカーの最大の強みは、日本のモノづくり現場を熟知した、きめ細やかなサポート体制にあります。

日本語での密なコミュニケーション、迅速なトラブル対応、ユーザーの要望に応えるカスタマイズ力は、海外メーカーにはない魅力です。

- 武蔵エンジニアリング:国内シェアNo.1を誇るディスペンサの総合メーカー。豊富なラインナップと全国の拠点網による手厚いサポートが強み。

- アイエイアイ、進和など:FAシステム全体との連携を強みとし、ロボットと組み合わせたトータルソリューション提案を得意としています。

技術仕様・対応材料・価格帯の比較表

| 比較軸 | 🌍 海外メーカー(欧州・米国勢) | 🇯🇵 国内メーカー |

|---|---|---|

| 技術トレンド | ・最先端のピエゾ技術 ・基礎研究に基づく汎用性 | ・FAシステムとの連携 ・特定用途への最適化 |

| 強み | ・超高速、超微量性能 ・グローバルでの実績 | ・手厚い国内サポート ・日本語での技術相談 ・柔軟なカスタマイズ |

| 対応材料 | 幅広い液剤に対応する汎用モデルが中心 | 特定の業界(自動車、電子部品等)で使われる液剤へのノウハウが豊富 |

| 価格帯 | 高価格帯の高性能機が中心 | 中〜高価格帯で、コストパフォーマンスに優れた機種も多い |

| 選ぶべき現場 | ・世界最先端の性能が必須 ・海外拠点での導入を検討 | ・導入後のサポートを重視 ・初めての導入で不安がある |

現場目線で見る「本当に使える機種」はどれか?

結論から言えば、「全ての現場にとって最高の機種」というものは存在しません。

あなたの現場にとって最適な一台を見つけることがゴールです。

もし、社内に高度な技術者がおり、グローバル基準の最先端性能を求めるのであれば、海外メーカーの製品は非常に魅力的です。

一方で、初めてジェットディスペンサを導入する場合や、万が一のトラブル時に迅速なサポートを最優先したいのであれば、国内メーカーの安心感は絶大です。

大切なのは、自社の技術レベル、生産品目、そして「何を最も重視するのか」を明確にすること。

その上で、複数のメーカーに同じ課題を投げかけ、その提案内容と対応力を比較検討することをお勧めします。

まとめ

今回は、微量塗布の現場が抱える課題から、その解決策となるジェットディスペンサの基本、導入効果、そして失敗しないための選定ポイントまでを解説してきました。

手作業からの脱却が意味するもの

手作業や旧来の設備からジェットディスペンサへ移行することは、単なる設備更新ではありません。

それは、生産の未来を「勘」や「経験」といった不確かなものから、「データ」と「再現性」に基づいた確かなものへと変革することを意味します。

この記事の要点を、最後にもう一度確認しておきましょう。

- 1. 現場の課題解決:ジェットディスペンサは、手作業による品質ばらつき、属人化、生産性の低下といった課題を根本から解決します。

- 2. 非接触の威力:ワークに触れずに液剤を「飛ばす」ことで、高速かつ高精度な塗布を実現し、凹凸のある複雑な形状にも対応できます。

- 3. 定量的な効果:歩留まりの向上、タクトタイムの短縮、教育コストの削減など、明確な投資対効果が期待できます。

- 4. 失敗しない選定:液剤との相性、メンテナンス性、そしてベンダーのサポート体制を見極めることが成功の鍵です。

ジェットディスペンサ導入は「技術選定力」が鍵

私が数々の現場で見てきた成功と失敗を分けるもの、それは「技術選定力」です。

最新の技術やカタログスペックに踊らされることなく、自社の現場が本当に必要としているものは何かを見抜く力。

そして、導入した技術を現場に根付かせ、育てていく力。

これからの技術者には、この力がますます求められるでしょう。

村上からのメッセージ:「現場で活かせる技術」を選ぼう

技術は、それ自体が価値を持つわけではありません。

現場で使われ、課題を解決し、人々の働き方を楽にしてこそ、初めて価値が生まれます。

あなたの現場に眠っている課題は何ですか?

その課題を解決するために、本当に必要な技術は何でしょうか?

次の一手を考える:あなたの現場に合った最適解は?

この記事が、あなたの現場の「次の一手」を考えるきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。

まずは、自社の塗布工程の課題を改めてリストアップすることから始めてみてください。

そのリストが、あなたの現場に合った最適解を見つけ出すための、最高の羅針盤になるはずです。